夏になり、かぐわしき桃の実が店頭に並んでいる。春に私たちは満開の桃の花が咲き乱れる桃園を見るため長野県の佐久地方に行った。一昨年、東京・中野駅の南側にあったお屋敷街を舞台にした小説『緑瞳の黒猫と積善と』と資料集を、私たちのサークルのジャーナル第2号(下記👇)として発行した。佐久の桃畑は、そこに住んでいた人たちのゆかりの場所で、いちど訪ねようと思っていたのが今春実現した。敬称略。2025/7/28記

塩川と桃

JR中野駅の南に中野区産業振興センター(東京都中野区中野2)がある。この場所はほとゝきす(ほととぎす)という料亭の跡地で、戦後に料亭になる前は、銀行家・塩川三四郎の邸宅だった。

三四郎は佐久の森山村(現在の長野県小諸市森山)の出身だ。1910年にいちごジャムを明治天皇に献上し、業界がそれを記念した「ジャムの日」で知られる塩川伊一郎は親戚である。伊一郎はキリスト教宣教師・木村熊二から桃の栽培を教わり、いちご栽培にも手を広げた。

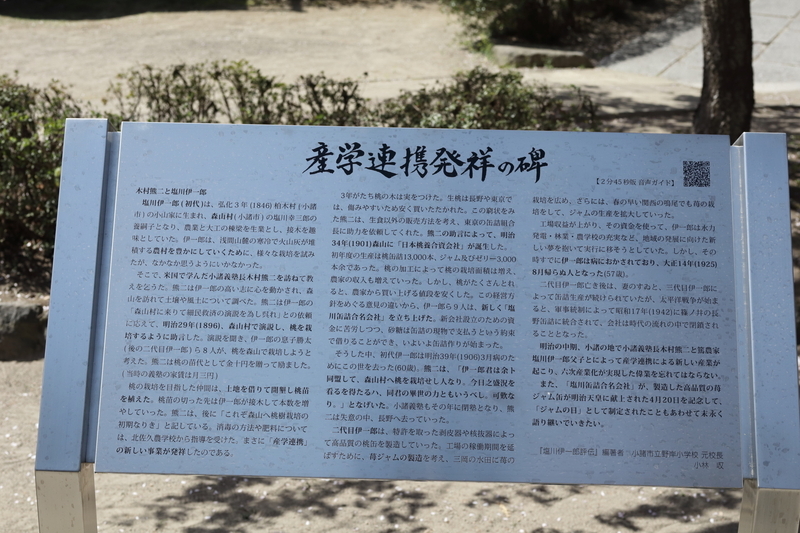

熊二は1893-1906年に小諸義塾(私塾、のちに旧制中学)を開いた。JR小海線小諸駅近くに小諸市立小諸義塾記念館(長野県小諸市古城2)がある。前庭に「産学連携発祥の碑」が新しく建てられた。

碑文には、伊一郎が熊二から桃栽培の技術を伝授されたことをきっかけに果物栽培に成功し、桃缶詰、いちごジャムに事業を広げた経緯が記されている。

私たちが訪ねたのは2025年4月21日。その前日の「ジャムの日」にこの碑の除幕式が行われた。

2025.4.20

— 小諸市長 小泉俊博 (@komorojin) April 20, 2025

産学連携発祥の碑 除幕式

明治時代、小諸義塾塾長木村熊二の助言により森山の篤農家塩川伊一郎は桃の栽培に成功し、缶詰加工を通して農業の6次産業化の道を開きました。… pic.twitter.com/yQosaj62Ts

小諸義塾記念館の中に入ると、碑の建立を記念して「塩川伊一郎企画展」が開催中だった。伊一郎の果物栽培や果物加工品生産などに関する写真や資料が展示されていた。

その中に「渡邊千秋宮内大臣からの書状:明治43年4月20日伊一郎が天皇家へ苺ジャムを献納したいと申し出、それが認められたことを知らせる渡邊千秋宮内大臣の書」の現物があった。

宮内大臣渡辺千秋は、中野駅南側にあった邸宅の主、塩川三四郎の妻千夏の父、つまり舅である。偶然にしては出来過ぎではないか。そのため、小説『緑瞳の黒猫と積善と』は、親戚の伊一郎が明治天皇にいちごジャムを献納したいというのを、三四郎が舅に頼んで実現させた、という設定で書いた。

小諸義塾記念館の中は撮影不可だが、小林收編著(1996)『浅間山麓の先覚者 塩川伊一郎評伝』龍鳳書房. にこの書状の写真が載っている。

画像上が記念館に展示してあった書状。画像下は、展示はしてなかったが、千秋が塩川に送った書「仙桃園」だ。塩川の桃畑を天上の不老長寿の桃園になぞらえたこの書を、千秋はどこで書いて塩川に渡したのか。書状の4月20日という日付からみて、現地に書状を持参し、桃の花を愛でつつ書をしたためたのではなかろうか。その場合、当然三四郎は故郷に錦とばかりに同行しただろう。小説にはそのような情景を記した。

『千秋歌集 上』(千秋死去後の1923年に孫の渡辺昭が出版。私家版)には「塩川千夏か桃のはなのかたにうたをこひけれは」として詠んだ歌が収められている。少なくとも千秋は娘夫妻とともに塩川の花咲く桃園を訪れたことがあると思われる。

森山の塩川家

伊一郎の家は今も小諸市森山にある。屋根の鬼瓦に塩川の「丸に二引き」紋と「塩伊」の字がある。

三四郎の本家の屋敷も近くにあり、国の登録有形文化財「塩川家住宅主屋」(長野県小諸市森山700)となっている。

本家の土蔵などにも塩川の「丸に二引き」紋が掲げられている。

三四郎には3男2女がいたが、次男が25歳のとき病気で、長男が34歳のとき山の事故で亡くなっている。三四郎の郷里にちなんで佐久雄と名付けた次男の追悼本には、佐久の塩川の「丸に二引き」紋があしらわれている。

佐久の塩川の「丸に二引き」紋は、佐久雄死去のあと三四郎が建てた多摩霊園の立派な墓石にもいくつも刻まれていた。故郷に対するこの種のこだわりが、実をいうと私はあまり理解できない。

大きな石の墓誌の隅に、三四郎の2人の息子、三四郎夫妻、長男の妻のたった5人の名が刻まれたあと、この多摩霊園の墓は遺族によって2022年ごろ墓じまいされた。下記ブログ参照👇。

天上の桃園

私たちが訪ねたとき、桃畑は折よく満開だった。森山地区の桃の花は、浅間山や蓼科山を背景に咲く。私は関東平野の生まれ育ちのため、生活圏に山があるということは、見るまであまりイメージできていなかった。ここで生きる人にとっては、浅間山などは常に意識の中に存在しているのだろう。行ってみないとわからない。いや、たぶん住んでみないとわからない。もしかしたら、生まれてみないとわからないのかもしれない。

水はけの関係だろうか、低い土地には水田があって、桃は高台に植えてある。桃畑に囲まれた高台に塩川の同族集団共同埋葬地がある。

マンホールの蓋にも桃の花の模様がついていた。

藤村と熊二ゆかりの場所

塩川三四郎は日銀勤務ののち北海道拓殖銀行副頭取、芸備銀行頭取を務め、1941年に引退した。日銀OBによる回顧録シリーズの著者に名を連ねている。その本に小諸城址懐古園で撮影した写真が収められている。

この場所は懐古園にある島崎藤村「千曲川旅情の歌」の歌碑だ。藤村は熊二の小諸義塾で教師をしていた。三四郎の妹と叔母は小諸義塾の女学校に通った。三四郎は藤村とも会ったことがあるのかもしれない。

懐古園からしばらく歩くと、熊二が当地に居を構えた「水明楼」がある。熊二の日記によると三四郎夫妻が訪問したことがある。タマと名付けた猫から子猫が4匹生まれ、藤村もしばしば訪ねた。休館中の掲示があり内部はみられなかった。

水明楼への途上、たくさんの枝垂緋寒桜が満開なのにひとりも花見客のいない不思議な場所があった。

軽井沢の別荘

三四郎の3人の息子のうち、長男と次男は早世し、三男は野依家に養子に出された。今日、三四郎が最も一般に知られているのは、ノーベル化学賞を受賞した野依良治の祖父としてだ。野依は三四郎の思い出として、夏休みごとに祖父の軽井沢の別荘に遊びにいき「信濃名物の鯉料理と桃を振る舞ってもらうのが楽しみであった」と記している(野依良治(2011)『事実は真実の敵なり:私の履歴書』日本経済新聞出版社, p.30)。

なのでせっかくだからランチは鯉をたべた。

それから、小諸駅からしなの鉄道で軽井沢に移動し、三四郎の別荘があった場所を見にいった。1941年に引退後の三四郎は軽井沢の別荘に隠棲し、1964年に92歳で死去するまで中野との間を行き来して暮らした。

別荘の近くには御膳水という名水が湧いている。

クリスチャンだった三四郎は、「軽井沢教会にて」と題された1949年ごろ撮影の集合写真で、牧師の隣に収まっている(中島松樹(1987)『軽井沢避暑地100年』国書刊行会, p.149)。日本基督教団軽井沢教会(1912年ヴォーリス建築)に通っていたと思われる。

これで、予定していた私たちの冊子にゆかりの場所は見終わった。あとは軽井沢の教会をいくつか回って旅程を終了した。

予定した調査ができたことを、帰りの新幹線でスゴイカタイアイスで祝おうと思ったが、バニラは売り切れだった。シャインマスカットアイスでのお祝いとなった。

[PR]

少し昔の中野の歴史を調べている私たちのサークルで、2023年10月に中野駅南の中野区産業振興センターと中野バプテスト教会の土地の歴史を調べた150件超の資料と解説と、それを材料に書いた小説をまとめ冊子にした。

Orangkucing Lab Journal 猫人研究所雑誌

第2号 2023年10月号 500円(税込) 104p ; A5

『緑瞳の黒猫と積善と:少し昔の、中野と佐久のディソナンス』

2025/7/28 黒絵 魚 記